BLOG

弊社英語ブログのうち、いくつかを日本語翻訳しています。英語ブログはこちら

これだけ覚えればマスター!

モジュールテクニック厳選30集

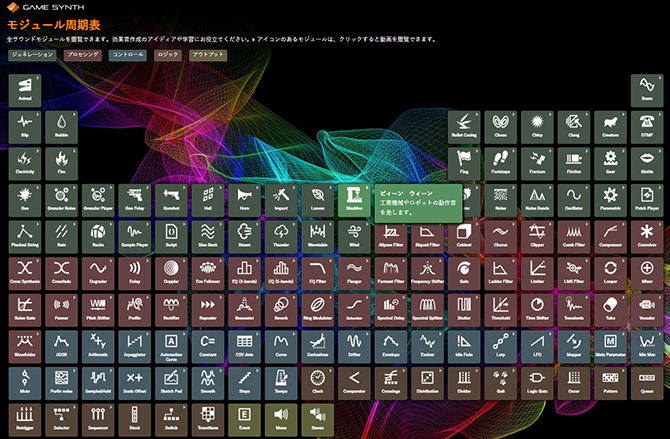

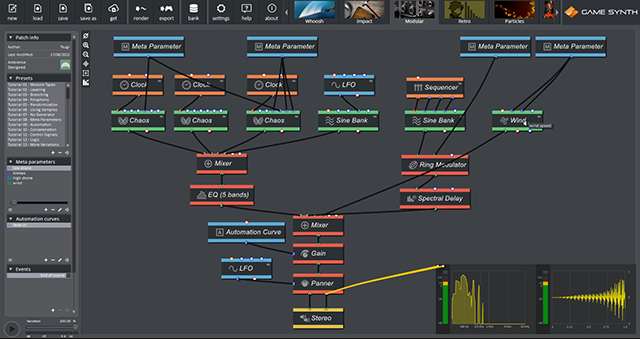

GameSynthは機能豊富な反面、使いはじめは圧倒されることもあるでしょう。特にノードベースのModularは、難易度が高いモデルともいえます。

今回は、モジュール設計においてすぐに使える操作テクニック・厳選30集を紹介していきます!

設定系

まずはパッチ設計をより速くできる設定から。

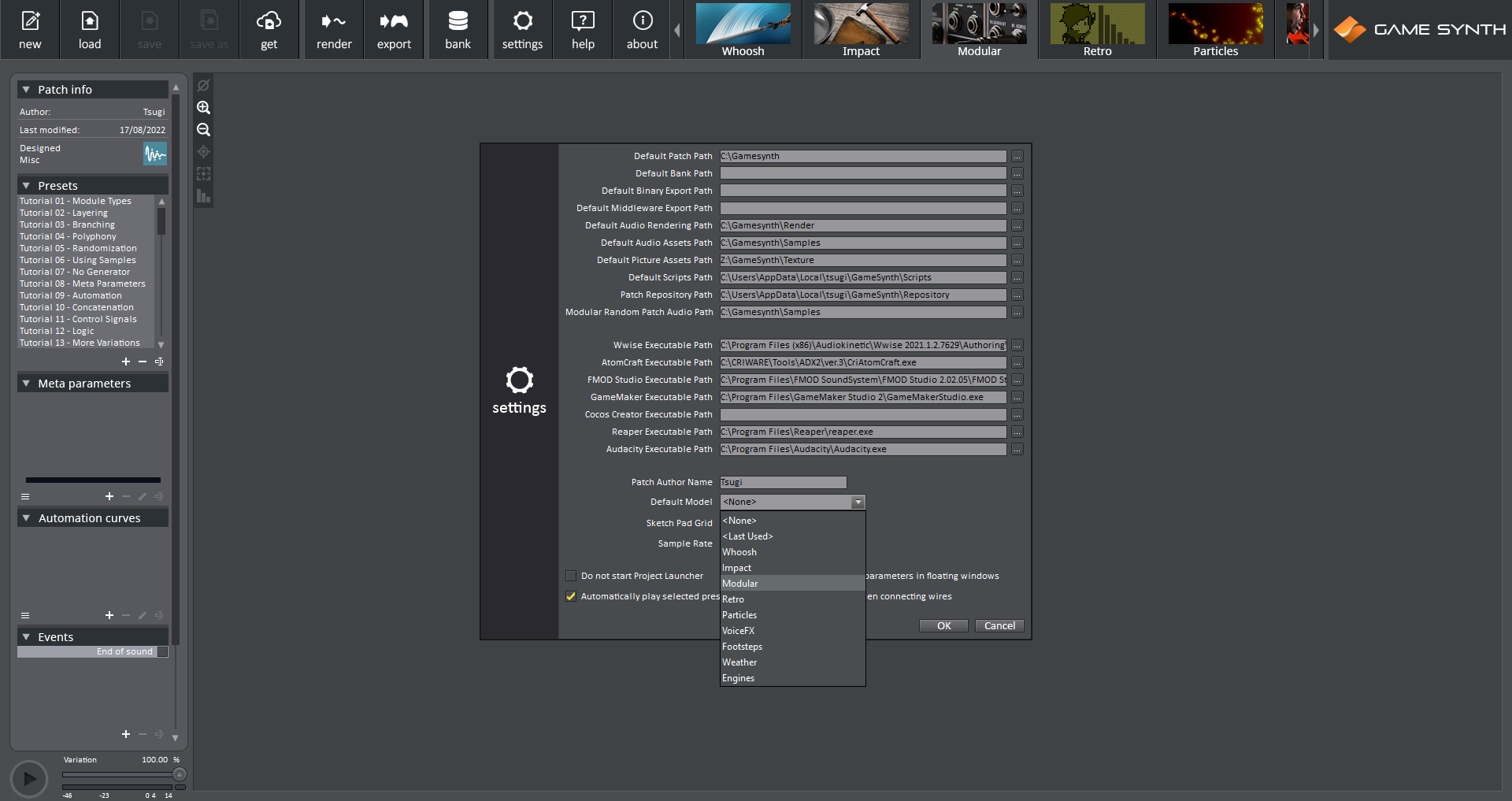

01デフォルトでModularを指定しておく

settings画面で、GameSynth起動時に表示されるデフォルトのモデルを設定することができます。図のようにModularを選択しておくと、ツール起動時に自動でモデルが立ち上がるので便利です。

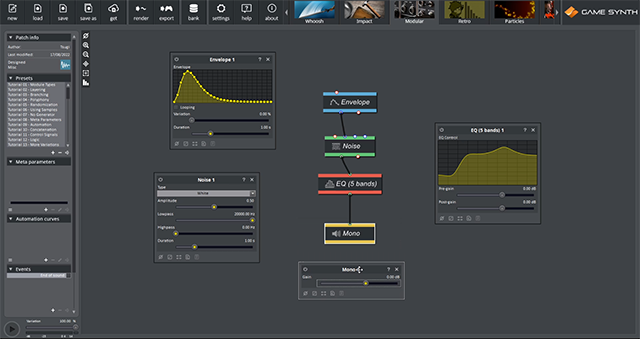

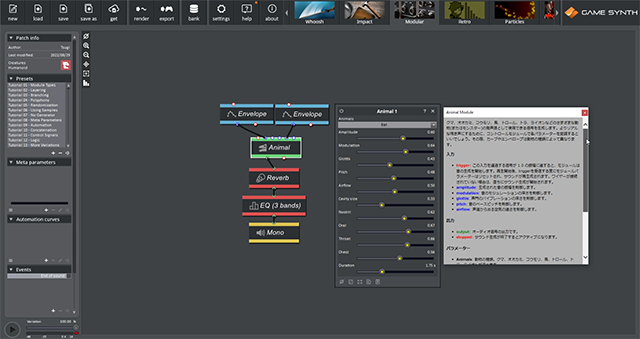

02フロートウィンドウ

Modularモデルのパラメーター表示には、画面右側に固定する「デフォルト」と自由にボックス移動できる「フローティング」があります。後者を使うと、複数表示やモジュール間での値のコピーなどを素早く行えるので便利です。

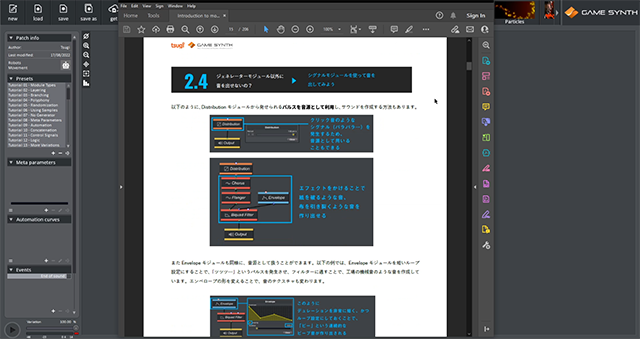

マニュアル系

GameSynthツール上部のhelp(ヘルプセンター)画面には、ファーストステップガイドから高度なパッチ設計まで、モジュール設計を学べる日本語マニュアルが揃っています。

インスピレーション系

既に配布されているパッチ(効果音の作例)からアイディアやヒントをもらい、欲しい音のオリジナルパッチを作っていけます。

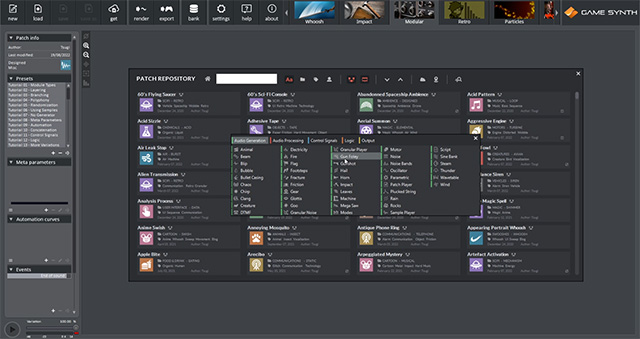

07パッチリポジトリ

プロシージャルサウンドの世界最大のコレクションであり、豊富な検索・並び替え機能を備えた「パッチリポジトリ」を活用していきましょう! サウンドモデル別のフィルタ(動画参照)を使えば、Modularモデルで作ったパッチのみを一覧表示できます。また、「どのモジュールを使っているか」でフィルタリングもできるため、気になるモジュールの使用例も学んでいけます。

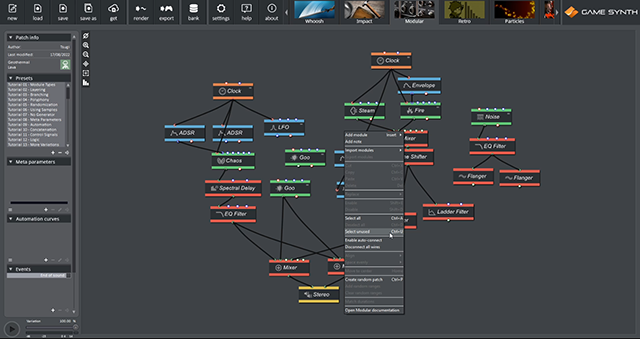

08ランダムにパッチを作成

アイディア無限大! Ctrl+Pキーでランダムに効果音パッチを作成できます(もちろん構造的に正しく、きちんと音の作成を行います)。settings画面の「Modular Random Patch Audio Path」で設定したフォルダ内のサンプル効果音素材が、ランダムパッチ生成で使用されていきます。

09チュートリアル

ヘルプセンターから、GameSynth日本語チュートリアルブログにアクセスできます。現時点で70以上の日本語ブログが公開されており、ほとんどがModularモデルでの効果音設計テクニックを解説しています。環境音、中世の武器、SF、コミカルアニメなど、色々なジャンルに焦点を当てて効果音の作成方法を紹介しています。

パッチ活用系

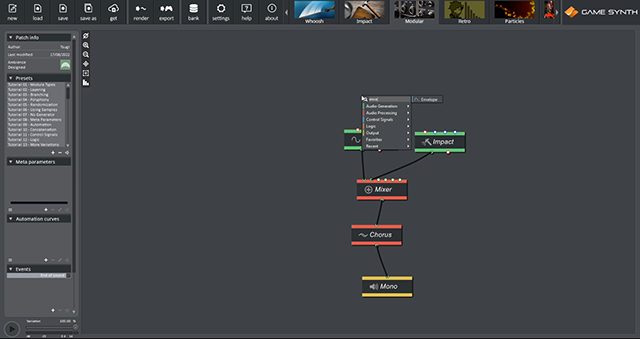

便利なモジュールグループの再利用、気に入ったモジュールグループの保存を覚えて、制作を効率化しましょう。

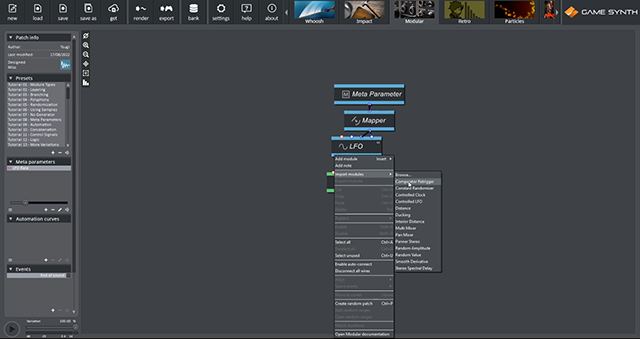

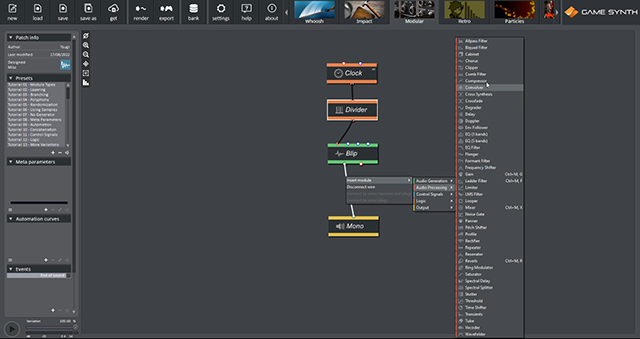

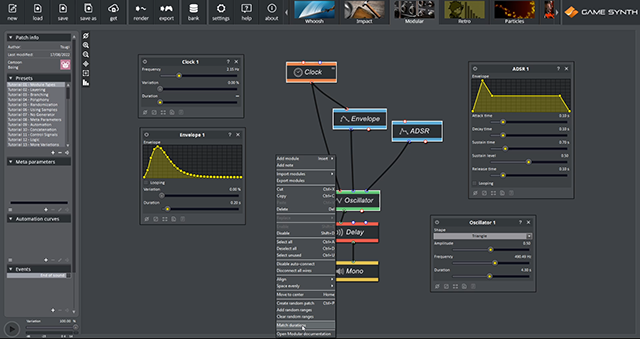

10モジュールグループの呼び出し

キャンバス内を右クリック→コンテキストメニューの「Import module」や「Export modules」の機能を使って、パッチ内に汎用性の高いモジュール群を呼び出したり、別ファイルとして保存すれば、再利用ができて便利です。GameSynthには、「ステレオエフェクト」「自動ダッキング」「各種パラメーターのランダム化」といった機能ごとのモジュール構造が用意されています。

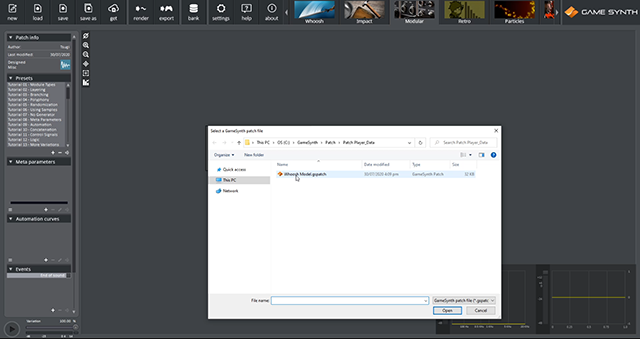

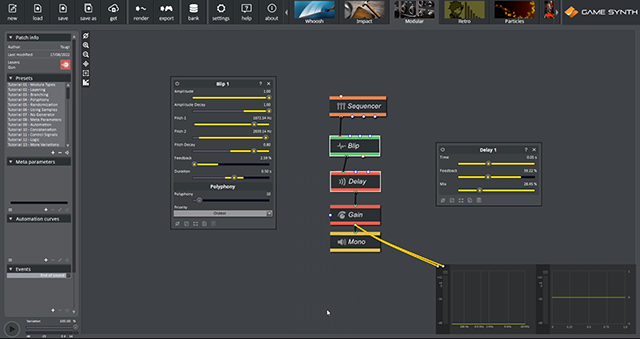

11パッチ全体のはめ込みPatch Player(Generatorモジュール)を使用すると、GameSynthの違うサウンドモデル(Impact、Particlesなど)で作成された別のパッチを呼び出すこともできます。埋め込まれたパッチのメタパラメータは、Patch Player モジュールのパラメーターとして表示され、これらは通常のモジュールと同じように操作できます。

12整列とメモ書き

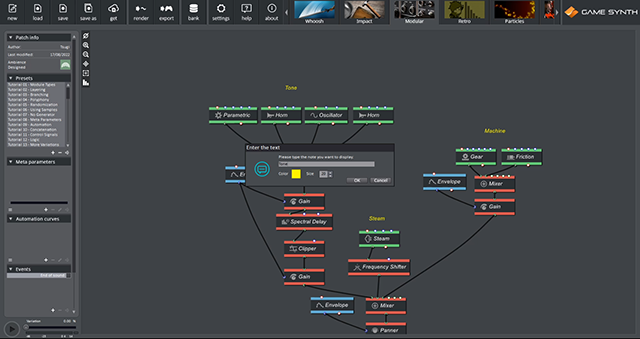

複雑になったパッチを整頓しましょう。Homeキーでモジュールの中央表示&縮尺の自動調整が行えます。またCtrl+矢印キーで、選択したモジュール群の並びを整列できます。また、右クリック→「Add note」より、キャンバス内にメモを残せます。モジュールグループの機能などを記載しておくと分かりやすいでしょう。

テスト・デバッグ系

パッチのテスト、出力デバッグ系の機能を活用すれば、「どこをいじれば音を直せるか」といった修正作業を有利に行えます。

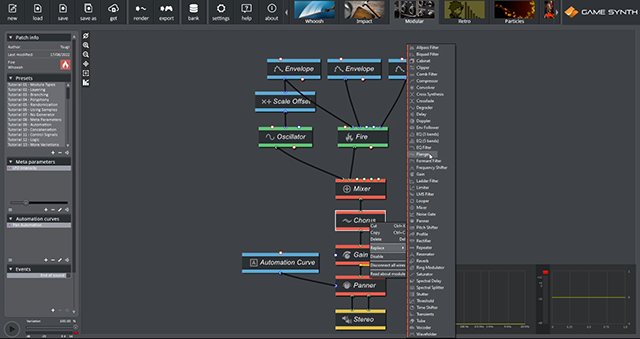

14モジュールの置換

コンテキストメニューを使うと、使用中のモジュールを同系タイプの別モジュールへと簡単に置換できます。ケーブルを切断することなく、パッチに最適なジェネレーターやエフェクトプロセッサを見つけ出せます。

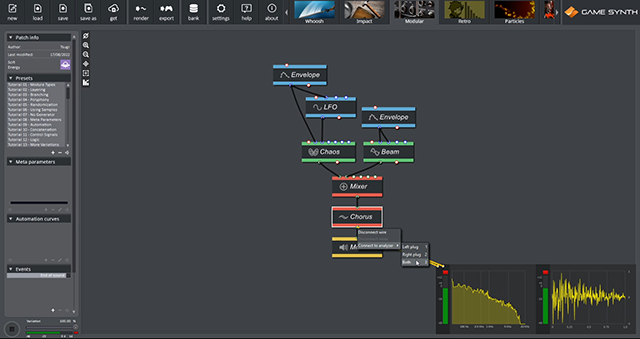

15アナライザーへのクイック接続

モジュールの出力プラグを、オシロスコープまたはスペクトラムアナライザー(画面右下に表示されるサウンドグラフ)と接続することで、信号を表示できます。プラグの上にカーソルを合わせ、テンキーの「1」、「2」、または「3」キーを押せば自動的に繋がるので、素早くそれらの分析ツールと接続できます。

16ケーブルを流れる信号を視覚化

単純に、ケーブル上を流れる波形を見たいだけの場合は、パッチ再生中にマウスポインタをケーブル(やモジュール)上に置くことで、そこを流れる波形や信号を視覚的にチェックできます。

17部分再生

ケーブル上を通過する音声信号を単体でプレビュー再生するには、マウスポインタをケーブル上に置き、Alt+Spaceキーを押します。たとえば複数の音声ラインをミキサーで混ぜ合わせる前に、それぞれの音のパートを聞いて確認したい際に便利です。

モジュール追加系

必要なモジュールを素早く追加しましょう。GameSynthには、複数のモジュール追加機能が用意されています。

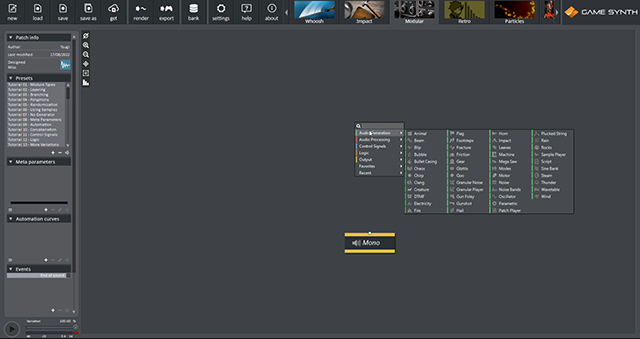

18フローティングメニュー

(通常のコンテキストメニューとは別に)Insertキーからモジュールを追加するための特別なフローティングメニューを呼び出す方法も便利です。名前検索やタイプ検索、最近使用したモジュール、頻繁に使うモジュールといった手段で、必要なモジュールを呼び出せます。

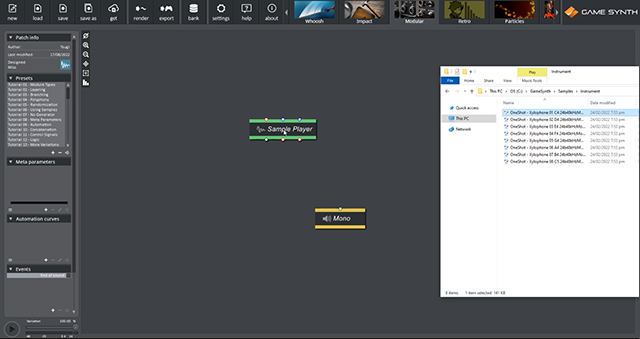

19音源のクイック追加

Windowsエクスプローラーにあるwaveファイルをキャンバス上にドロップすると、自動的にwaveファイルを割り当てたSample Playerモジュールが作られます。また複数waveを一括でドロップした場合、waveファイル群を割り当てたGranular Playerモジュールが作成されます。

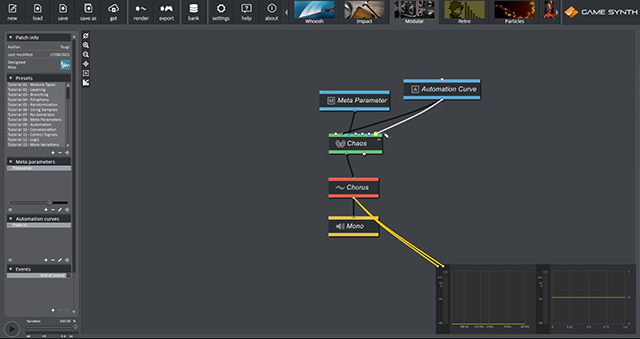

20各種コントロールのクイック呼び出し

画面左側のパッチ情報パネルから、メタパラメータ、オートメーションカーブ、およびイベントを直接ドラッグ&アンドドロップすることで、対応するモジュールが自動的に作成され、適切なオブジェクトが選択されます。

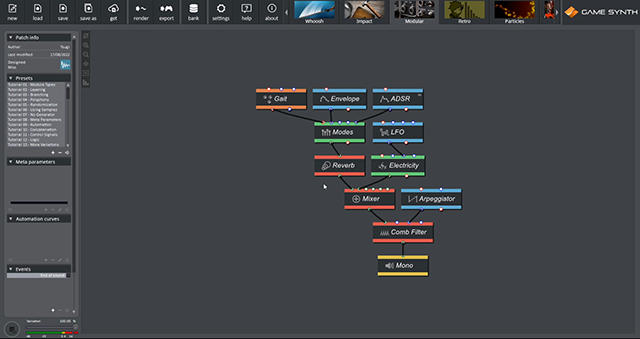

接続系

パッチング(ノードベース)で時間がかかりがちな、ケーブルの接続作業を効率化していきましょう。

21クイック接続

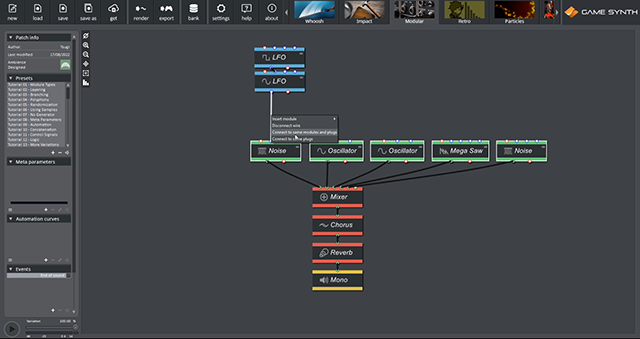

ケーブルをホバーしている状態でEnterキーを押すと、最も近い空きプラグに自動的に接続されます。また、既存のケーブル上で右クリック→「Insert module」を選択すると、ケーブルの間に挟める形で、プラグの種類に応じたタイプのモジュールを挿入できます。

22クイック切断

通常、ケーブルの切断はプラグまたはケーブル上で右クリック→「Disconnect wire」で行えますが、より簡単な方法として、Shiftを押した状態でケーブル上にポインタを置くと、ハサミポインタが表示され、クリックすることでケーブルを切断できます。

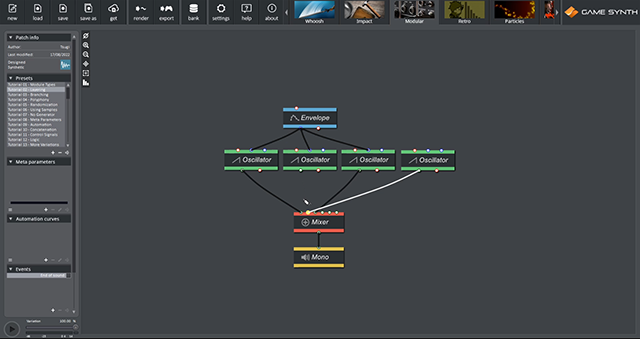

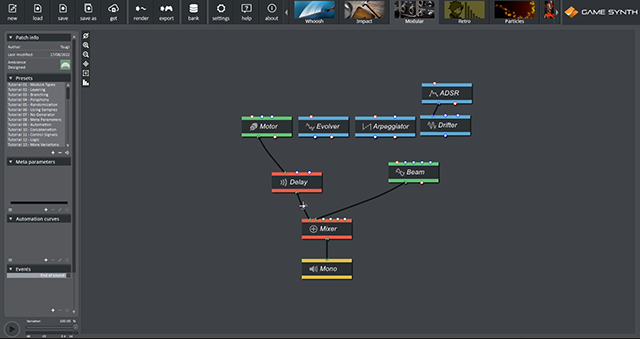

23類似の接続たとえば、1つのEnvelopeを複数のサウンドジェネレーターの振幅入力に接続するなど、似たような接続を一括で行いたい場合、コンテキストメニューから「Connect to same modules and plugs(同モジュールの同プラグに接続)」「Connect to same plugs(同タイプのプラグに接続)」機能を使うと便利です。

24Auto-connect

コンテキストメニューで「Enable auto-connect」を選択すると、自動接続モードになります。新たにモジュールを追加すると、近接度、タイプ、機能、さらにはパッチ適用履歴に基づいて、キャンバス内に既にあるモジュールへと自動的に接続されます。

クイックパラメーター編集

パラメーターをすばやく編集するクイック操作も覚えていきましょう。

25長さをマッチング

複数のジェネレーターをミックス、または様々なエンベロープでパッチ変調を行う際などに、「モジュールのduration(音の長さ)を一括で揃えたい」場合があります。モジュールを複数選択し、コンテキストメニューから「Match durations」を選ぶと便利です。

26モジュール間でのコピー/ペースト

各モジュールパラメーターウィンドウの下部には、モジュール間で設定をコピーするためのコピー(Copy)と貼り付け(Paste)ボタンがあります。さらにCtrlキーを押しながら、あるモジュールから別のモジュールにグラフィカル要素を直接ドラッグ&ドロップすることもできます。カーブやその他のデータをコピーできるので便利です(Envelope、Mapper、Mode、Noise Bands、EQ 5 bandsなどで活用できます)。

27ランダム幅の追加

複数のパラメーターにランダム幅を設けるのは、時間がかかります。モジュールを複数選択し、「add random ranges」を使うと、一括でランダム幅を(ランダムに)設けられます。また、パラメーターウィンドウ下部にあるサイコロボタン(=ランダム幅を追加)を使うのもいいでしょう。

28プリセット

Envelope、EQ 5 bandsなどのグラフィカルな操作系モジュールでは、便利なプリセットが搭載されています。そのグラフィック上で右クリックすると、コンテキストメニューでオプションが表示されます(Vocoder、Sine Bank、Noise Bandsなど、多くのモジュールで使えます)。

外部ツール系

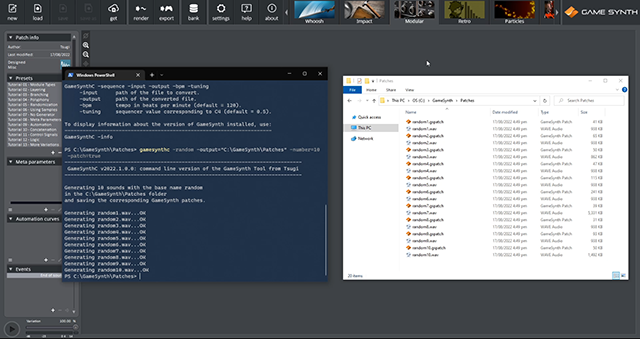

GameSynthコマンドラインバージョン(GameSynthC)では、ランダムパッチ生成、書き出し、パッチの分析ができます。

29ランダムパッチ生成

-randomコマンドは、Modularモデルのランダムパッチ作成機能を繰り返し呼び出し、都度新たな効果音パッチを作成します。また、対応するサウンドをwaveファイルで書き出します。さらにオプションで、生成したパッチファイルの保存ができるため、後で編集して使うことも可能です。

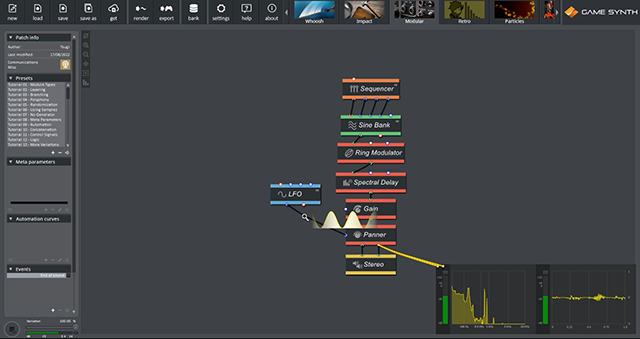

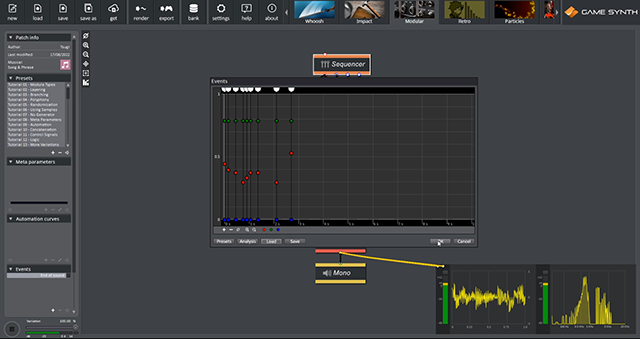

30音楽シーケンス

Sequencerモジュールは音のイベントをトリガーできますが、メロディーを作成するために開発されたものではないため、正確なピッチと長さを設定するのに時間がかかります。-sequenceコマンドを使うと、音楽スクリプト(.txt)をシーケンサーに適したデータに変換できるため、レトロなゲーム音楽の作曲に活用できます。

今回の30テクニックを使って、モジュール設計を高速化していきましょう! 「こんな機能あったらいいのに」という声も大歓迎です。